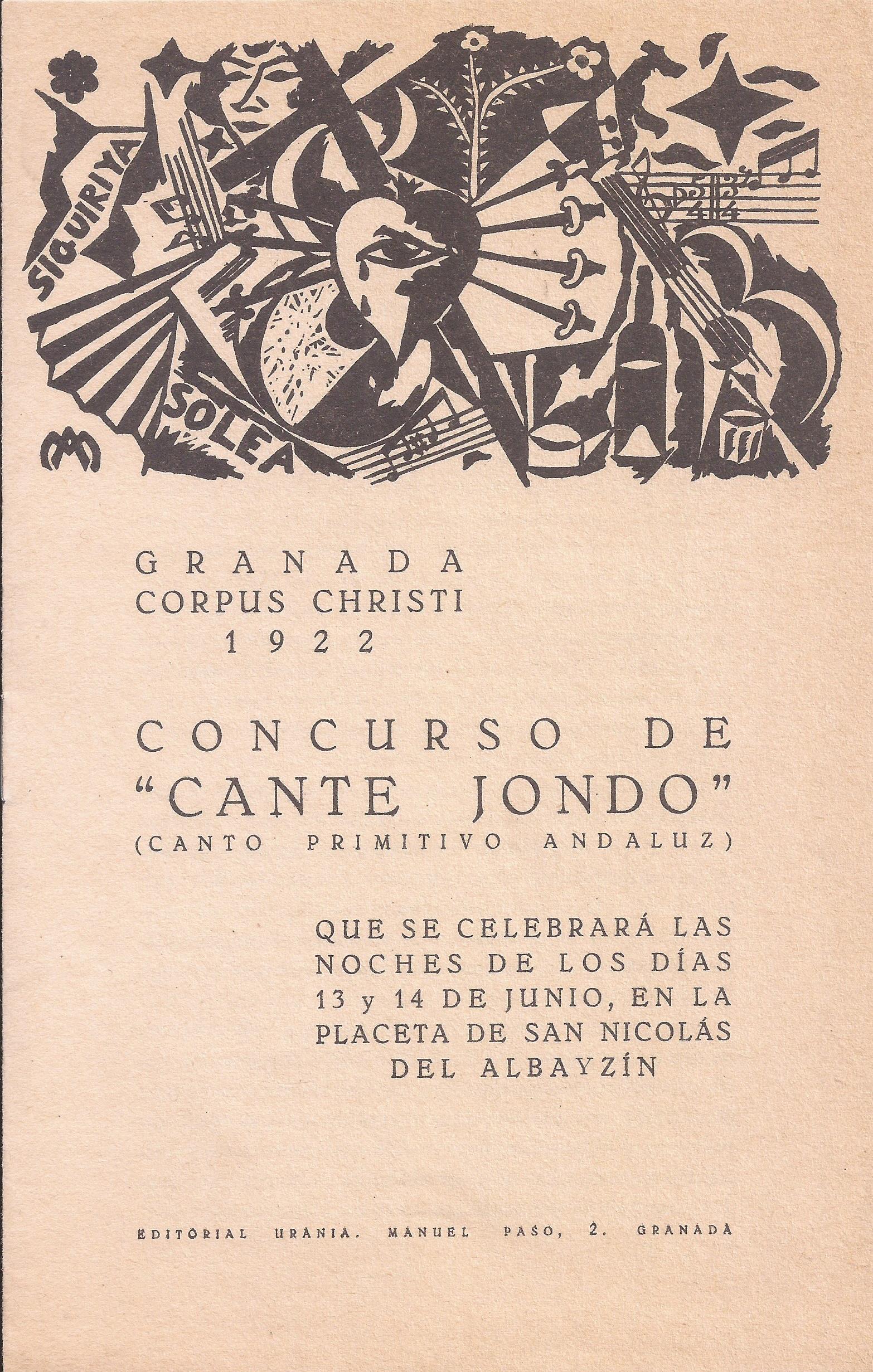

Manuel de Falla propuso a Zuloaga que hiciera el cartel del Concurso de Cante Jondo, pero el pintor, que se encontraba en París y tenía problemas familiares, lo derivó a José María Rodríguez-Acosta. Al final la responsabilidad recayó sobre Manuel Ángeles Ortiz que, junto con Hermenegildo Lanz, se encargaba de algunos aspectos preparatorios. El cartel trajo otra polémica. Manuel Ángeles ideó un abigarrado conjunto cubista -que avanzaba su predilección por Picasso- que entremezclaba símbolos jondos -un corazón con un ojo en el centro traspasado por siete puñales, estrellas y lunas, guitarras y pentagramas, vasos, botellas, abanicos y dos nombres de cantes, soleá y seguiriya- que dejó atónitos a muchos. El cartel, además, guardaba un misterio: junto a la M y la A entrelazadas de la firma, figura una L destacada que, según algunas interpretaciones, corresponde a Lanz, quien de alguna forma contribuyó al diseño final. De hecho, existe una nota de Lanz dirigida a Falla en la que le anuncia que Manuel Ángeles y él iban a “terminar el cartel” que se imprimió sobre papel anaranjado en la Imprenta Urania.

Los cantos tenían que ajustarse a las estrictas exigencias impuestas por Falla: evitar el floreo abusivo de los cantos y cualquier imitación del estilo “teatral o de concierto”. En contrapartida, no debía ser motivo de desaliento que en algún momento el cantaor desafinara.

El cartel cubista provocó no pocos chistes. Federico García Lorca, en la conferencia Arquitectura del cante jondo (1933) recuerda que cuando lo pegaron hubo gente que colocó otros carteles con la leyenda “escuelas, escuelas y escuelas, como si el hombre viviera tan solo de pan y de abecedario y como si ese canto no fuera la expresión más depurada de una vieja cultura universal”.

Las bases del concurso, que se presentaron el 6 de abril, establecieron 8.500 pesetas en premios: uno de honor de mil pesetas, que se declaró desierto; y otros dos de igual cuantía aportados por Zuloaga a la mejor seguiriya y por Rodríguez-Acosta al mejor guitarrista. Además, había otros dos premios de mil pesetas, cuatro segundos de 500, varios terceros y una ayuda por desplazamiento de 300 pesetas a los demás participantes. Los cantos tenían que ajustarse a las estrictas exigencias impuestas por Falla: evitar el floreo abusivo de los cantos y cualquier imitación del estilo “teatral o de concierto”. En contrapartida, no debía ser motivo de desaliento que en algún momento el cantaor desafinara.

Pero la exigencia más discutida, tanto que aún se considera por los estudiosos el error que rebajó el alcance del festival, fue la exclusión de los profesionales “mayores de 21 años”. Por profesionales había que entender los cantaores “contratados o pagados por empresas de espectáculos y particulares”. Este requisito supuso la eliminación de numerosas voces que hubieran enriquecido el certamen. Los profesionales, eso sí, podían mandar a sus discípulos.

Pero la exigencia más discutida, tanto que aún se considera por los estudiosos el error que rebajó el alcance del festival, fue la exclusión de los profesionales “mayores de 21 años”.

No se entendió este requisito y hubo réplicas y protestas. Los aficionados que cantan bien, aducían los críticos, aceptan contratos, luego son profesionales, y la correlación entre maestro y discípulo no dependía tanto de la exactitud del magisterio como de las características vocales de cada cantaor.

En Sevilla, además, añadieron otra pega: arrancar el cante y el baile de su entorno original (casa, cueva, café) y transportarlo a un tablado disminuía su autenticidad. “Sevilla, sin concurso de saetas, puede todos los años por primavera ofrecer sabrosas muestras del primitivo cante jondo y no hacer panderetismo”, escribía airado el crítico Rodrigo de León. Ahí Mora Guarnido disentía pues consideraba que la saeta también había sufrido “influencias degenerativas”. Los promotores de Granada encontraron un aliado imprevisto en un periodista de 25 años que luego alcanzó el reconocimiento nacional: Manuel Chaves Nogales. El futuro autor de Juan Belmonte, matador de toros motejaba de “camellos” a quienes se oponían al esfuerzo iniciado en Granada para salvar el “cante hondo” de su desaparición.