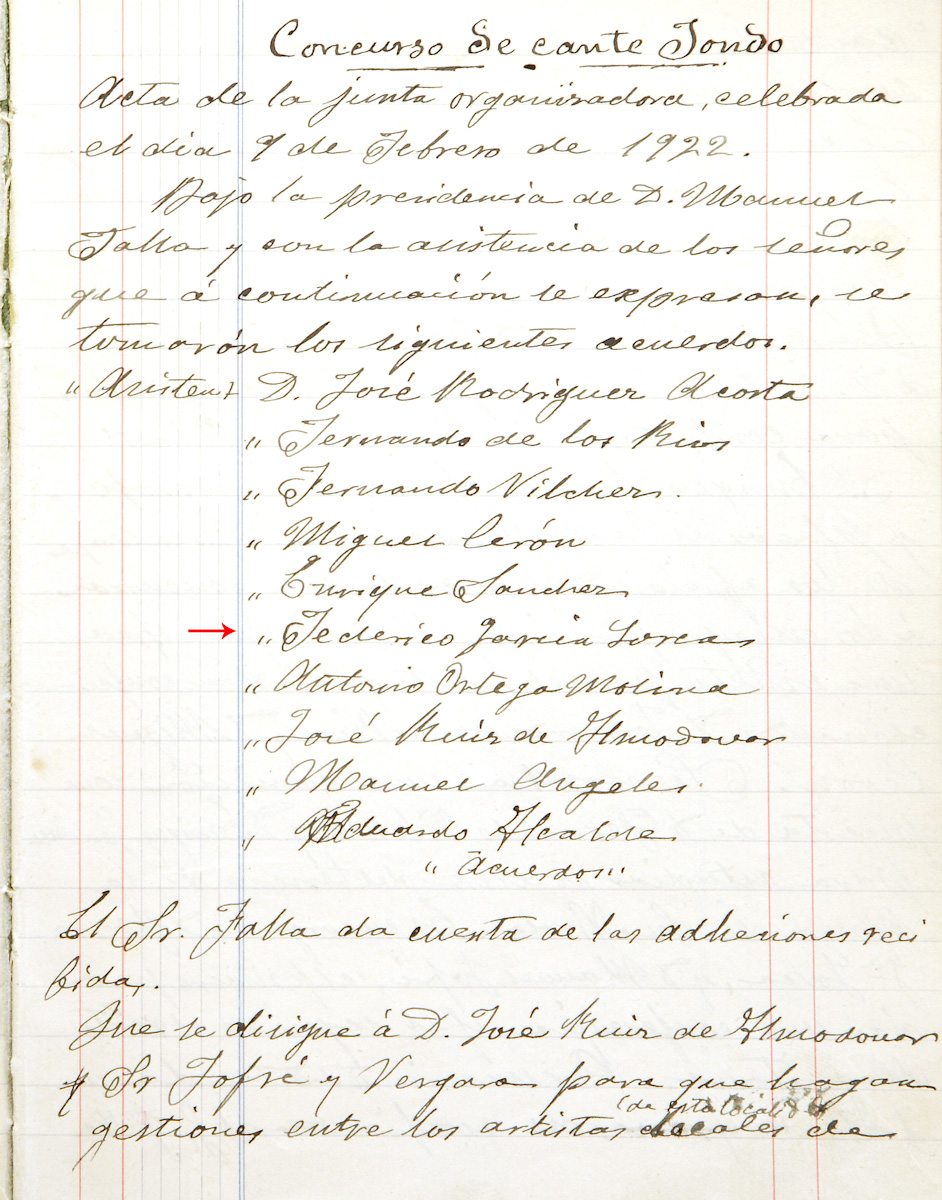

Si un paseo por la Alhambra en el siglo XVI del poeta Juan Boscán y el embajador de Venecia Andrea Navagero supuso la entrada de la nueva métrica en la poesía española, un recorrido similar, pero cuatro siglos después, a finales de diciembre de 1921, por los senderos del Generalife, del músico Manuel de Falla y de su amigo Miguel Cerón (confidente de Lorca, melómano y testigo del encargo de El maleficio de la mariposa en un mirador de los mismos jardines de la Alhambra) impulsó la organización del I Concurso de Cante jondo que se celebró los días 13 y 14 de junio de 1922 en la Plaza de los Aljibes del monumento árabe. El certamen, apoyado por decenas de escritores, pintores y músicos españoles e internacionales, aunque no exento de controversias antes y después, supuso el reconocimiento artístico e intelectual de la música popular y, en particular, del “cante primitivo andaluz” que en aquellos años sobrevivía a duras penas en la memoria y la voz de algunos cantaores y corría el peligro de asimilarse a otras manifestaciones adulteradas como el cuplé.

El certamen se celebró en un momento en que la esperanza y el optimismo estaban ganando el pulso a la desazón noventayochista que había teñido de negro a la sociedad española. Justo un año antes del concurso, el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921, el Desastre de Annual en la guerra del Rif, en el que perdieron la vida 11.500 soldados españoles, había cuestionado la monarquía de Alfonso XIII, abonado el golpe militar de Primo de Rivera y abierto el camino hacia la República donde la nueva generación de artistas y pensadores, muchos de ellos ligados al certamen, encontrarían la horma para sus inquietudes vanguardistas.

Los intentos que el propio Falla había hecho por transcribir a notación musical los cantes esenciales habían fracasado.

La maduración del certamen empezó en el Albaicín, en las tertulias que reunían en el carmen de Alonso Cano, propiedad de Fernando Vílchez (un “libro abierto de recuerdos y nostalgias”, según Manuel Orozco, y un hombre de “una anatomía zuloaguesca pero luminoso”, según el retrato de Eduardo Molina Fajardo) a personajes como Manuel de Falla, que se había establecido en la ciudad en 1920; el guitarrista Miguel Jofré; el grabador, escenógrafo y tantas cosas más Hermenegildo Lanz; el pintor Ramón Carazo; el concertista Andrés Segovia (cuando visitaba la ciudad); el catedrático Fernando de los Ríos y Federico García Lorca, una de las últimas incorporaciones. En aquellos encuentros Falla se lamentaba de que el “flamenquismo” estaba adulterando lo esencial del cante jondo. “Pero al mismo tiempo que le asignamos este valor tan alto, el vulgo de los españoles se aparta con desprecio de él como de algo pecaminoso y emponzoñado”, añadía. El olvido y el desprecio cuando se alían, sospechaba el músico, eran capaces de carcomer las vigas maestras que sostenían el verdadero cante.

Falla, como otros compositores europeos, consideraba agotado el catálogo de ritmos y sonidos. Del mismo modo que los húngaros Béla Bartók y Zoltán Kodály buscaron inspiración en los antiguos estilos que perduraban en la música popular, el gaditano estaba convencido de que debía centrarse en el cante jondo. Pero ¿qué quedaba de auténtico en él?

Los cantos antiguos dependían de la fragilidad de la memoria de unos pocos cantaores desperdigados por Andalucía que atesoraban en su cabeza y garganta aquellos “sonidos negros” que le interesaban. Los intentos que el propio Falla había hecho por transcribir a notación musical los cantes esenciales habían fracasado. “Técnicamente es imposible hacer la notación […] y por lo tanto no pueden archivarse en ningún documento”, se lamentaba Falla.

Había que salvar como fuera aquel canto, “teñido por el color misterioso de las primeras edades”, un “balbuceo”, apenas una maravillosa “ondulación bucal que rompe las celdas sonoras de nuestra escala atemperada y que no cabe en el pentagrama rígido y frío de nuestra música actual”, tal como expuso el propio Lorca en la conferencia que leyó el 19 de febrero. No todos los cantes valían, solo los sustanciales: seguiriyas gitanas, polos, cañas, soleares, tonás…, es decir, los cantos auténticos y no los corrompidos por el flamenquismo de taberna y el jipío destemplado.

Para José Mora Guarnido, Falla no organizó un concurso, sino “una cruzada artística para la salvación […] de un rico venero de música natural y popular”.

Pero volvamos al Generalife, a aquella mañana de diciembre de 1921 en la que Falla y Miguel Cerón no sólo decidieron organizar el concurso sino ponerse a ello de inmediato intuyendo, quizá, las cortapisas, las controversias y los inevitables encontronazos que vendrían a continuación.